神奈川県の建設業許可について詳しく説明! 要件・種類・書き方・費用等 手続きが分かる

建設業許可の制度について

建設業許可は原則、請負金額が500万円以上の工事に必要となります。具体的に許可が必要なケースと必要でない工事のケースについてご説明いたします。

許可が不要な工事について(軽微な工事)

- ・建設業許可業種にあたらない場合

-

建設業許可が必要な建設工事は法律等で決められており、それ以外の場合は工事にかかわる業務であっても許可は不要です。例として、警備、測量・調査、車両等のリース、土壌分析等

- ・軽微な建設工事の場合(建設業法第3条第1項但書)も許可不要です。

-

① 建築一式工事で請負代金が1500万円未満または木造住宅工事で延べ面積150m²未満

② それ以外の工事は500万円未満の工事(同法施行令第1条の2)

注意したい許可が必要な工事

請負金額が500万円未満の軽微な工事のようでも許可が必要になる状況があります。

具体的には

・複数の工事業種を分けて金額計上しており、実際には1つの工事として判断される場合にはその合計額で500万円か決まります。

・工事期間が長く、間を空けて請負っているが総期間の工事代金を合算すると500万円以上となる場合。

・継続的な小口契約で合計すると500万円以上となる場合。

等があります。

500万円の内容について

500万円未満のつもりでも計算に誤りがあると法律違反となるので、気をつけてください。

・請負代金や材料費にかかる消費税も含んでの金額です。

・注文者から材料が支給されている場合にはその材料費も含みます。無償提供であっても市場価格で評価され、運送費も含めて計算されます。(建設業法施行令第1条の2第3項)

・正当な理由なく工事を2つ以上に分割した場合には、その合計金額で計算されます。(建設業法施行令第1条の2第2項)

正確に計算すると該当する場合が多くなると思います。

違反した場合

許可を受けずに建設業を営んだ場合は最も重い罰則となります。

『建設業法第47条次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者』

また、許可を受けないで営業している業者と下請契約を締結した場合には行政処分を受ける可能性があり(建設業法第28条第1項第6号)、最悪の場合には許可の取り消し処分もあり得ます。

取得する許可の種類・区別

一口に建設業許可と言っても実際は大きく4つに分類出来ます。営業所基準での区分と工事規模による区分です。さらに、取得する大きな区分けの他に手掛ける工事による区分が29種類あります。

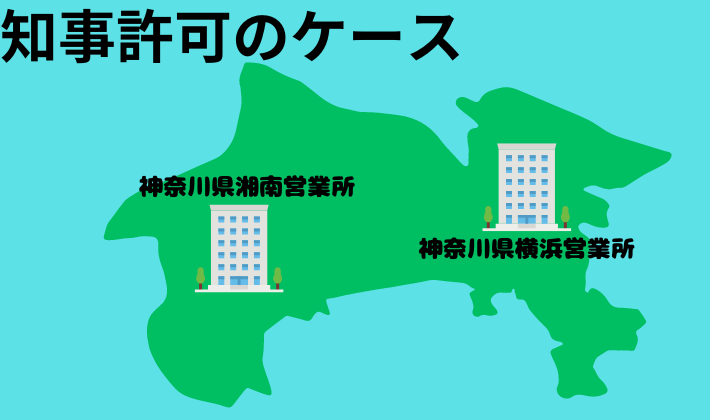

知事許可・大臣許可の区分について

まず建設業許可にはその営業所の配置によって、知事許可か大臣許可に分かれます。

申請窓口が知事許可と大臣許可では異なります。

・知事許可とは、営業所が1つの都道府県内にある場合の許可となります。営業所は複数であっても同一都道府県内なら知事許可です。※ここで言う営業所は建設業法上の営業所を言います。(建設工事の請負契約を締結する事務所です。登記上の本店所在地と必ずしも一致しません。)

例として

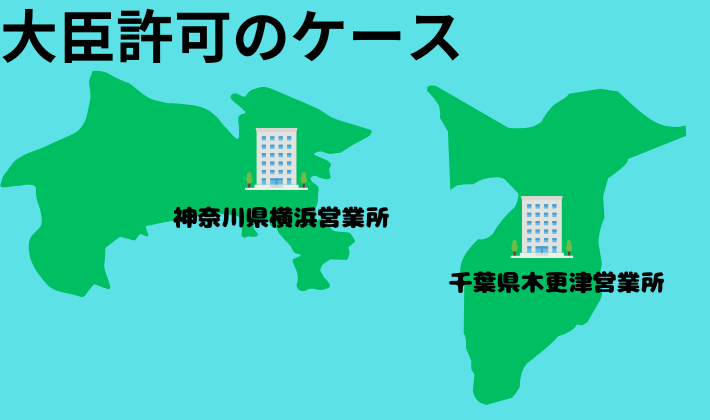

・一方、大臣許可は営業所が都道府県をまたぐ場合になります。

図のようなイメージです。

特定・一般の区分について

次の区分は下請契約の金額による区分です。

・特定建設業許可とは、発注元から直接建設工事を請け負い、下請けに5000万円以上(建築一式工事では8000万円以上)の工事を依頼する場合に必要となる許可区分です。資産要件や技術者となれる資格が一般許可よりも厳しくなります。

・一般許可は上記以外の場合の区分となります。

工事業種の区分について

最後に工事業種毎の区分についてです。全部で29業種あり許可取得時に自社がどの業種になるか業種によっては判別が困難である場合があります。

参照までに、業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方へ(国土交通省のウェブサイト)

| 土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 |

| 鉄筋工事 | 熱絶縁工事 | 左官工事 |

| 舗装工事 | 電気通信工事 | とび・土工・コンクリート工事 |

| しゆんせつ工事 | 造園工事 | 石工事 |

| 板金工事 | さく井工事 | 屋根工事 |

| ガラス工事 | 建具工事 | 電気工事 |

| 塗装工事 | 水道施設工事 | 管工事 |

| 防水工事 | 消防施設工事 | タイル・れんが・ブロツク工事 |

| 内装仕上工事 | 清掃施設工事 | 鋼構造物工事 |

| 機械器具設置工事 | 解体工事 |

建設業許可を取得するための条件

『経営業務の管理責任者』について

原則として、常勤役員等のうちから1人を経営業務の管理責任者として決めなければなりません。

就任条件は建設業の5年以上の経営経験(建設業法施行規則第7条1号イ(1))が必要です。ここで言う建設業とは取得希望の建設業許可業種である必要はありません。

その他に、権限の委任を受けた執行役員や6年以上の補佐経験、経験不足部分を補う補佐者を置く場合等(同規則第7条1号イ(2)、(3)・ロ(1)(2)・ハ)でも取得可能性はありますが、経験証明が難しく窓口によって追加資料も異なる為、申請前に相談するのがおすすめです。

「常勤」とは、休日を除き毎日所定の時間に勤務していることを言います。他社の経営業務の管理責任者や他社の代表取締役や個人事業主を兼ねることは基本的に出来ません。同一企業、同一営業所を除き、管理建築士や専任の宅地建物取引士にもなれません。出向者も出向先(申請会社)での常勤(移籍出向)であれば就任可能ですが、在籍出向であれば契約内容等確認が必要です。

「役員等」とは、取締役や個人事業主を含み、監査役・会計参与等は含みません。

『専任技術者』について

専任技術者は、許可申請する営業所ごとに最低1人常勤で必要となります。就任するには必要とされる資格、実務経験、学歴が必要になります。

「資格」については許可取得業種によってことなります。実務経験が合わせて必要なものや、特定建設業許可では専任技術者になれない場合もございます。詳細は建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧を参照ください。(国土交通省ウェブサイト)

「経験」該当資格なし、該当学歴なしでの専任技術者就任には実務経験が10年必要となります。経験は経営業務の管理責任者と異なり実際に申請する業種での経験が必要です。また、申請時にその経験を裏付ける資料が求められ資格での就任に比べて許可取得が難しくなっています。

「学歴」高校、大学等はどこでも良い訳ではなく、申請先の指定する学科にて必要な履修がされなければなりません。建築・土木・工業系となっており、詳細については業種により多岐にわたる為、申請前に確認が必要です。

「専任」他社の建設業許可業者の役員等や専任技術者を兼任出来ません。また、管理建築士・専任の宅地建物取引士との兼任については経営業務の管理責任者と同様です。営業所が同一なら経営業務の管理責任者を兼任可能です。出向については経営業務の管理責任者と同様です。

専任技術者になれる資格については下記リンクをご参照ください。

専任技術者になれる資格がない場合は下記リンクをご覧ください。

財産要件について

建設業許可は財産的基礎がしっかりしていないと取得できません。具体的には下記の条件があります。

・一般建設業許可の場合

①直前決算で自己資本が500万円以上②500万円以上の資金調達能力がある③直前5年間継続的に許可を受けて営業したこと。

①は貸借対照表の純資産合計額を言います。②は金融機関の残高証明書で合計500万円以上あれば大丈夫です。残高日が申請受付1か月以内である必要があり、取得に時間がかかるので注意が必要です。③更新時に通常条件を満たします。但し、初回更新前に業種追加・般特新規をする際は①か②の条件を満たしている必要があります。

・特定建設業許可(発注元から直接建設工事を請負い、下請業者に5000万円以上(建築一式工事では8000万円以上)の工事依頼する場合の許可区分)の場合

・欠損の額が資本金の20%を超えない事

・流動比率が75%以上である事

・資本金が2000万円以上であり、かつ、自己資本が4000万円以上である事

の全てを満たしている必要があります。

「欠損の額」は繰越利益剰余金が-でその額が資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金(繰越利益剰余金以外)の合計を超える額を言います。

「流動比率」は流動資産÷流動負債×100で表します。

欠格要件とその他要件

「社会保険」健康保険・厚生年金・雇用保険に適用除外とならない限り、適正な社会保険の加入が必要です。

「誠実性」役員、令3条使用人が以下の事由に該当していると許可が受けられません。

① 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある又は重要な事実の記載

が欠けている場合

② 以下のいずれかの事項に該当する場合(役員等、支配人又は営業所の長に該当者がある場合を含

む)

a 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

b 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り

消されて5年を経過しない者

c 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者

d 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞

の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は個人の使用人

であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

e 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

f 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

g 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった

日から5年を経過しない者

h 建設業法、又は下記の法令の規定(※1)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わ

り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

i 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規

定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

j 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(※

2)

k 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合にお

いては、その役員等)が上記のいずれかに該当する者

l 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(出典:神奈川県ホームページ・建設業許可申請の手引き)

建設業許可の申請書の書き方

具体的に一般か特定か、知事許可か大臣許可か、許可を受ける工事業種が決定し、その他の条件が整ったら、いよいよ許可の申請です。申請の書き方、必要書類、申請先、申請手数料について解説しました。

建設業許可の申請書

詳細は下記リンクをご参照ください。

許可取得以外の手続きについて

その他にも許可取得後に必要な手続きが色々あります。

毎年必要な決算変更届

決算変更届は毎事業年度の終了より4ヶ月以内に提出することが義務付けられています。

詳細な申請書・書き方・申請先等の解説は下のリンク先をご確認ください。

5年毎に必要な更新申請

建設業許可は更新許可を5年毎に受けなければなりません。

詳細については下記リンクをご確認ください。

変更あれば必要に応じて変更届が必要

許可取得後に変更事項があれば変更届が必要な場合があります。

詳細な説明は下記リンクを参照ください。

業種追加

工事業種を追加する際には業種追加の手続きが必要になります。

許可された工事業種をやめる廃業届

単純に全ての許可業種の許可を失効させる廃業と要件を満たさない等の理由で部分的に廃業する一部廃業があります。

その際には廃業届が必要になります。

一般許可と特定許可を切り換える般・特新規申請

一般のみ、特定のみを取得済みの事業者が新たに特定、一般を取得する際に必要となる手続きです。

知事許可・大臣許可を切り換える許可換え新規

他の知事許可から他の知事許可への許可換え、知事許可から大臣許可、大臣許可から知事許可にする際に必要な手続きです。

承継手続き

許可を受けた地位の承継手続きです。事業譲渡(譲渡・譲り受け・合併・分割)の場合と相続を理由とする場合があります。

まとめ

御覧の通り建設業許可には取得にも維持にも色々と気を付けなければならないことがたくさんあります。

手続きについてご不明な点がございましたら申請先の窓口や建設業に詳しい行政書士にご相談ください。